Esses dias, eu e Guid marcamos de tomar café da manhã.

A gente tinha umas coisas pra conversar, estávamos bastante focadas falando sobre nossos assuntos de pauta quando, não mais que de repente, Guid começou a falar de mapas. E isso aqui aconteceu:

Não sei se vocês notaram – talvez aquele texto da tartaruga cósmica possa ter dado uma dica – mas eu tenho essa pequena obsessãozinha.

Mapas. Sou alucinada pelas formas de representar o mundo no papel. Hoje, com um pouco mais de leitura teórica na bagagem, sei que tudo que fazemos é uma representação, um discurso, uma construção narrativa sobre alguma coisa.

Mas quando esse lance com mapas começou – talvez na sexta série – não era isso ainda. Era só aquele sentimento de meldels isso aqui é o mundo de criança mesmo. Que não passou nunca mais.

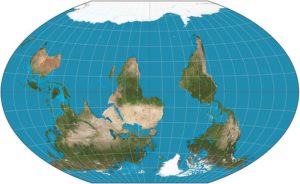

Só piorou. No Ensino Médio, quando descobri o universo das projeções cartográficas, eu pirei. Eu não conhecia outras formas de colocar o mundo no papel que não fosse a clássica Projeção de Mercator – essa mesma que todo mundo conhece.

Pra mim, essa era a representação real do mundo, assim como deve ser pra maioria de vocês. Nós, o quinto maior país do planeta, aqui espremidos no cantinho inferior esquerdo, a Groelândia, uma ilha, lá em cima, do mesmo tamanho que a gente (ou até maior!).

E tudo bem. Essa projeção – a “oficial” desde o século XVI – não tá errada. Não teria sido tão popular por tantos séculos se representasse os continentes de forma absolutamente distorcida. Só que ela é só isso: uma projeção, uma tentativa de fazer com que um mundo redondo (ao que tudo indica!) caiba numa superfície plana. Por razões óbvias, é impossível acertar completamente.

Mas, criaturas de hábito que somos, a gente quase não fala sobre isso. Usa esse mapa e pronto. A gente naturalizou que o mundo é assim.

E é isso – mais do que qualquer outra coisa – que me encanta na proposta da Projeção de Gall-Peters. Arno Peters, o cara que desenvolveu esse outro modelo de mapa, também não fez um mapa 100% correto. Mas ele relativizou coisas que, pra nós, são naturais.

Como o tamanho da Groelândia. Como as noções de em cima e embaixo. Como a própria noção de centro do mundo. Os mapas não possuem apenas uso prático, também são instrumentos ideológicos. A Europa no meio superior de todo mapa, um pouco mais inchada em tamanho do que deveria ser, reflete um pensamento construído ao longo de séculos de dominação cultural e ideológica de lá pra cá.

Oras. Se somos mesmo um planeta redondo que gira a esmo no universo, não existe em cima e embaixo, não existe centro do mundo. Não existe um marco zero. O meridiano de Greenwich só divide o mundo entre ocidente e oriente e nos diz o fuso horário de acordo com a sua hora porque alguém concordou com isso.

O manifesto que vem junto com o mapa de Peters é incrível. Diz:

“A terra é redonda. O desafio de qualquer mapa-múndi é representar uma terra redonda numa superfície plana. Existem, literalmente, milhares de projeções. Cada uma delas tem certas forças e fraquezas correspondentes. Escolher entre elas é um exercício de esclarecimento de valores: você precisa decidir o que é importante para você.”

Eu e Guid, completamente desvirtuadas de toda a pauta que tínhamos pra tratar naquele café da manhã, ficamos horas falando sobre isso.

E, no fim das contas, o objetivo de toda essa conversa é só um. Fazer com que a gente pense um pouco sobre como naturalizamos as coisas só porque estão postas antes de chegarmos aqui.

Fazer com que a gente pense antes.

Antes de falar que as coisas são assim mesmo, escritas na pedra. Antes de escolher qual mapa que nos traduz o mundo. Antes de concordar com as coisas naturais. Tudo pode ser desnaturalizado.

Mapas. Tipos de corpo. Estilos. Roupas. Sapatos. Cortes de cabelo.